- トップページ

- 会社情報

- EYELAのDNA

- アカデミアとEYELA

- 東京大学 総括プロジェクト機構「グリーン物質変換」総括寄付講座/小林修特任教授

東京大学 総括プロジェクト機構「グリーン物質変換」総括寄付講座/小林修 特任教授

1983年(昭和58年)3月 東京大学理学部化学科卒業

1985年(昭和60年)3月 東京大学大学院理学系研究科修士課程修了

1987年(昭和62年)3月 東京大学大学院理学系研究科博士課程中退

1987年(昭和62年)4月 東京理科大学理学部応用化学科助手

1988年(昭和63年)4月 理学博士学位取得(東京大学)

1991年(平成3年)4月 東京理科大学理学部応用化学科講師

1991年(平成3年) 日本化学会進歩賞受賞

1992年(平成4年)4月 東京理科大学理学部応用化学科助教授

1997年(平成9年) Springer Award in Organometallic Chemistry (Springer賞)受賞

1998年(平成10年)5月 東京大学大学院薬学系研究科教授

2001年(平成13年) IBM科学賞受賞

2002年(平成14年) 名古屋シルバーメダル受賞

2005年(平成17年) 三井化学触媒科学賞受賞

日本学術振興会賞受賞

2006年(平成18年) Arthur C. Cope Scholar Awards受賞

Howard Memorial Lecturer賞受賞

2007年(平成19年)4月 東京大学大学院理学系研究科教授

2013年(平成25年) Humboldt Research Award受賞

第12回グリーン・サステイナブルケミストリー賞 文部科学大臣賞受賞

2016年(平成28年) 東レ科学技術賞受賞

2019年(平成31年) 日本化学会賞受賞

2020年(令和2年) 紫綬褒章(令和2年度秋)受賞

2023年(令和5年) 日本化学会BCSJ Award Article賞受賞

2025年(令和7年)4月 東京大学 総括プロジェクト機構特任教授

有機合成の溶媒として水を用いる

有機合成化学は溶媒として有機溶媒を使用することが一般的ですが、小林先生の研究テーマは一貫して「水を溶媒とする有機化学」です。それはいわば、グリーンケミストリーでもありますが、どのような経緯から「水」を溶媒とする有機化学の研究を始めるようになったのでしょうか。

- 小林先生

-

私は大学3年の時に理学部で化学を専攻しましたが、1、2年の時には生物にも興味があり、「生体反応は面白い」とも思っていました。生体では水が大量に存在する中で酵素が触媒となって、人体に必要なさまざまな化学反応を起こしていますから、「水」そのものに対する興味をそれ以来持ち続けていました。

私の恩師は向山光昭先生なのですが、その時私はまだ向山研の卒研生か駆け出しの大学院生だったと思いますが、ある雑誌で「将来の化学の夢」というようなタイトルの特集が組まれていて、そこで向山先生が「水の中で脱水ができたら核酸やオリゴ糖などが皆水中で合成できるようになる」というようなことを言われていました。水中では普通は「加水分解」ですので、その逆の「脱水」というのは凄いなと思いました。

私は32歳のときに東京理科大学で独立の研究室を持たせていただきましたが、そのとき、この向山先生の言われたことが頭のどこかに残っていました。

そのとき、以前から興味があった生体のことも思い出し、水を溶媒とする有機反応の研究に着手しました。生体の中では非常に精密な有機合成が行われています。我々の活動や生命は多くの優れた化学反応が組み合わされて維持されています。ところが我々の身体の中には有機溶媒は一切無い。何があるかといえば、水があります。肺や脳には80%以上、生体内では平均で60〜70%の水があり、この大量に存在する水の中で酵素を触媒とする有機合成が行われています。しかも、その反応は化学収率100%、選択収率100%です。これは最新の有機合成化学でもなかなか達成できないいわば理想的な反応です。そこで、有機反応の溶媒として水を用い、フラスコの中で酵素のように機能する触媒を開発し、この生体反応に近づきたいと考えました。

そうした「水を溶媒とする有機化学」の研究を進めていたときに、全くの偶然なのですが、希土類金属トリフラートという水の中で安定的に機能するルイス酸触媒を発見しました。化学の歴史の中でも大きな発見でした。これがきっかけで水を溶媒とした有機合成の研究もどんどん進みました。この研究が進むにつれて、私の研究は「グリーンケミストリー」と呼ばれるようになりました。

もちろん「水」を溶媒とする有機化学はグリーンケミストリーそのものなのですが、研究を始めた当初はその点よりもむしろ生体反応との関連に興味がありました。

今お話に出た向山光昭教授からはどのような影響を受けたのでしょうか。

- 小林先生

-

化学科で向山光昭教授の「実験研究が如何に面白いか」という講義を受け、4年生で向山先生の研究室に入れていただきました。多分、今の私の研究スタイルの多くの部分で、向山先生の研究スタイルを受け継いでいると思います。その研究姿勢は、「人真似をしてはいけない」、「人の後を追いかけてはいけない」、「独自のことをやらなければならない」、ということ。そして化学は自然科学を相手にする実験中心ですから、うまくいかない方が多い。うまくいかなかったときに、次もまただめではないかと暗く落ち込むのではなく、結果を素直に受け止めて、「次こそうまくいく」と考える明るい気持ちをもつこと、そして常に前を向いて情熱を持って取り組むことを教えられました。時は経ましたが、これらの考え方は今でも多くの研究者にとって役に立つ指針だと思います。

「水」を溶媒とする有機化学の研究はどのように展開したのでしょうか。

- 小林先生

-

大量に存在する水の中で起こる生体反応をフラスコ内でも実現しようと、いろいろな有機反応を試しました。そうした「水を溶媒とする有機化学」の研究を進めていたときに、希土類金属トリフラートという水の中で安定的に機能するルイス酸を発見しました。それまでは「ルイス酸は水の中では分解する」というのが化学の常識でしたので、その常識を打ち破る大きな発見でした。これがきっかけで水を溶媒とした有機反応、有機合成の研究もどんどん進みました。一方、世の中では環境に対する意識が高まっていき、有機化学の分野でもグリーンケミストリーという考え方が徐々に定着していきましたが、水を溶媒とする私たちの研究はまさにグリーンケミストリーの研究であるということで、その分野でも私たちの研究は注目されるようになりました。

今お話ししたように、それまでは「ルイス酸は水の中では分解する」というのが化学の常識でしたが、よく調べてみると、実は希土類金属トリフラート以外にも水中で安定的に機能するルイス酸があることを見つけました。また、それらのルイス酸には、共通の化学的性質があることもわかりました。

有機反応としては、希土類金属トリフラート発見当時は「水を溶媒とする」といっても、反応基質を溶かすことが必須でしたので、有機化合物を反応に用いる際にはそれを溶かすために有機溶媒を用いる必要があり、反応は水と有機溶媒の混合溶媒で行っていました。

しかし、生体内には有機溶媒はありません。そこでフラスコ内でも100%水中で有機反応が実現できないか考えました。そこで思いついたのが「界面活性剤」です。私たちの身の回りにある石鹸やシャンプーがこれに相当します。水中で安定なルイス酸に界面活性剤の性質を導入することで新触媒を開発し、これを用いて100%水中で有機反応を実現しました。

「水」を溶媒とする有機化学の研究は現在どこまで進んでいるのでしょうか。

- 小林先生

-

「有機反応は有機溶媒中で行う」というのはいわば有機化学の常識ですが、グリーンケミストリーの広がりもあって、現在では世界中で「水を溶媒とする有機化学」が活発に研究されています。

そのような中で私たちは、それまでは水中では実現不可能と考えられていた高度な触媒的不斉合成を水中で実現する、冒頭で向山先生が夢として語られていた「水中での脱水反応」を実現するなど、数々の成果を挙げることができました。これらの研究では、通常の有機溶媒中では見られない反応性や選択性が水中で発現するいくつもの例を見つけることができました。

そうした中で、数年前、現在の最先端の研究につながる発見をしました。これは実は全く予期していなかった発見だったのですが、その時は、水中での触媒的不斉合成反応の開発を行っていました。ホウ素の不飽和カルボニル化合物への付加反応において、水中では有機溶媒中に比べて遥かに触媒効率が良いことを見つけ、その要因を反応機構と共に調べたところ、この反応では、用いた反応基質だけでなく、触媒も不斉配位子も全て水に不溶であることがわかりました。すなわち、基質も触媒も何も溶けない水中において、非常に効率の高い触媒反応が進行することを見つけました。

普通の有機反応とは全く違いますね。

- 小林先生

-

そうです。通常の有機反応はまず、用いる基質を溶かすことから始めます。有機化学で取り扱う基質のほとんどは有機化合物なので、その有機化合物を溶かすために有機溶媒が用いられるわけです。この発見は、いわば有機反応の基本中の基本を否定した。すなわち、溶けなくても良い。何も溶けなくても反応は進行する。しかも、全てが溶解した系に比べて遥かに効率良く反応が進行するのです。

このように有機反応の常識を覆すような発見をしたわけですが、その胆(きも)となる要因はなかなか分かりませんでした。そのような中、水中での有機反応を少し整理してみようと考えました。先にもお話ししたように、水中での有機反応は世界中で活発に研究されていますので、その数は膨大ですが、それを整理して分類、網羅的に理解しようとするような研究はありませんでした。そこで私たちは、水中での有機反応の中でも合成上有用性の高い、触媒を用いる水中での有機反応の分類を試みました。

分類はどのようなものなのでしょうか。

- 小林先生

-

まず、用いる反応基質が水に溶けるか、界面活性剤を使って可溶化するか、水には全く溶けないかで分類しました。次に、触媒がどこに存在するか、水中か、ミセル中か、用いている反応基質中か、あるいはどこにも入り込まず独立に存在しているかによって、大きく7つのタイプの反応に分類しました。ここで分かったのは、私たちがType IIIcに分類した反応系、すなわち、反応基質も触媒も一切水には溶けない反応系で大きな反応加速が起きていることです。ここでは、水、反応基質、触媒が作り出す界面が非常に重要な役割を果たしていて、この界面が反応場になっているらしいことがわかってきました。

新しい発見、そして新しい「水中の有機化学」へ

- 小林先生

-

どのような界面が形成して優れた反応場になっているかを、今、一生懸命研究しています。しかし、これは全てが溶けていない状況なので、そう簡単ではありません。一方で、このような反応場はこれまでの有機反応ではほとんどありませんでした。これまでの有機化学では、有機溶媒を用いて反応基質を溶かすことが基本になりますので、このような界面は存在しません。これまで知られていなかった反応場で、もしかしたらすごい反応が起きているのかもしれない。ワクワクする研究です。

有機化学は長い歴史を持ち、大学や大学院の授業にもなり、すでに体系化され網羅的にまとめられた本もいくつも出ています。しかし、この「有機化学」は有機溶媒を用いて反応基質を溶かすことが基本になっている、いわば「有機溶媒中の有機化学」です。それに対して、今、私たちが研究しているのは「水中の有機化学」で、ここでは反応基質を溶かすことは必ずしも必要でない。そして、これまでの有機化学では知られていなかったことが次々に明らかになってきています。これまでの「有機化学」に代わる新しい「有機化学」。「水中の有機化学」です。「水中の有機化学」はこれからもどんどん発展して、やがて体系化されていくでしょう。

環境に優しく大量の成果物を生成するフロー合成法を確立。パートナーであるEYELAとともにフロー合成装置を共同開発する

不均一系触媒による新たなコンビケムの合成法を考案。EYELAによって新たな装置を製作しました。

- 小林先生

-

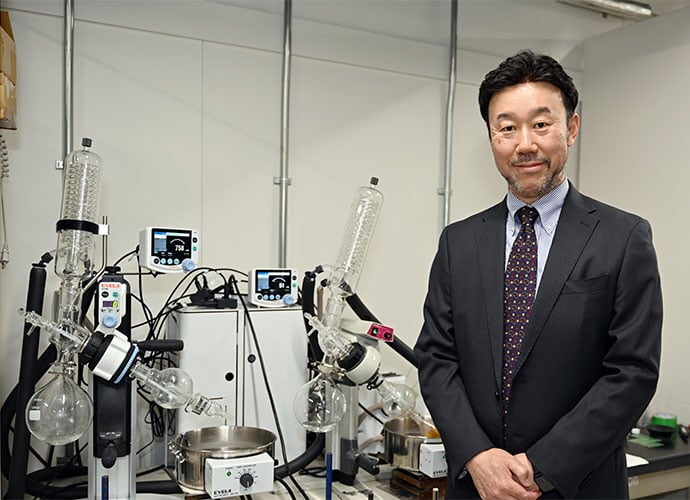

EYELAさんには以前から、溶媒を濃縮するロータリーエバポレーターや冷却水循環装置などでずっとお世話になっていました。有機合成化学の実験と装置はいつも背中合わせで、それまでも効率的な実験ができる装置を求めた結果、有機合成装置ケミステーションや低温恒温水槽PSL型などの開発に繋がっていました。

さて、自らは変化せず、化学反応速度を早めるのが触媒ですが、触媒には大きく分けて二種類あります。一つは均一系触媒。分子触媒がその代表で、触媒は溶けた状態で働くので「均一系」と呼ばれます。もう一つは溶けない不均一系触媒。その代表は固体触媒で、触媒と反応基質が固体と液体のように「不均一系」になります。均一系触媒は溶媒に溶けてしまうので、回収が難しい。廃棄物として、外部に排出される場合も多く、過去にはこの廃棄物が大きな社会問題を引き起こしたこともありました。一方、不均一系触媒は溶けないので外部には排出されず、うまく回収すればもう一度使えます。理論上は廃棄物が無く、ずっと使えます。このように不均一系触媒は環境に優しいのですが、これまで有機合成化学では、均一系触媒(分子触媒)についてはいろいろ研究されてきていますが、不均一系触媒(固定化触媒)の研究はかなり遅れていました。そこで我々は、優れた不均一系触媒(固定化触媒)の開発を行うことにしました。

不均一系触媒からコンビケムへ

- 小林先生

-

ここで優れた不均一系触媒を開発して、それを用いてたくさんの化合物を作るコンビケム(コンビナトリアルケミストリ)の手法を開発しました。そのときも、この手法に応じた装置に関してEYELAさんに 相談し、我々が望む装置を開発していただきました。普通は、合成はフラスコの中で、A、B、Cの試薬を溶かして反応させ、終わったらいろいろな後処理をして抽出、エバポレーターで溶媒を濃縮して精製、という通常のバッチ法で行います。これでは、たくさんの化合物を合成するのに大変な手間がかかる。それに対して我々のコンビケムの方法は、不均一系触媒である固体の中にA、B、Cの試薬を入れて、反応が終わったらろ過する。不均一系触媒は溶けないので、ろ過だけで簡単に除けます。反応さえうまくいけば、ろ液には生成物と溶媒しかないはずで、あとは溶媒だけ除けば生成物が得られます。従来からのフラスコを使う方法に比べて、ずっと手間がかからない。実際の装置は、96穴マイクロプレートに固体触媒を入れておいて、そこに反応基質を入れ、器械で混ぜて終わったらろ過できるようにして、あとはろ液の溶媒を除けば簡単に96の化合物が作れてしまう。さらに残った固体触媒は再利用ができますから、非常に効率がよく環境にも優しい。EYELAさんはこのような我々のアイデアにいち早く応えてくれました。当時の担当の方は、社内のいろんな部門の専門家を集めてチームを編成し、あっという間に多検体液相固相合成装置CCL型の機器を製作してくれました。

水を溶媒とする有機化学、不均一系触媒やコンビケムを研究する一方で、小林先生は薬やファインケミカルなどの複雑な構造を持つ化合物を、従来のバッチ(回分)法に替わりフロー(連続)法で合成する方法を確立しようとも着手されています。

- 小林先生

-

フロー法が突然出てきたわけではありません。有機合成をフロー法でやりたいというのは、水を溶媒とする有機化学に繋がっているのです。水を溶媒とする有機化学の研究がグリーンケミストリーとして評価され、世の中の意識も環境にずいぶん向いてきました。実はフロー法こそが無駄なゴミを出さない、時間やエネルギーを無駄にしないなど、環境に優しい合成法なのです。

フロー法自体は決して新しいものではなく、石油化学では古くから用いられています。しかし、医薬品を含むファインケミカルの合成は99%以上がバッチ法で行われてきました。すなわち、石油化学ではフロー合成ができるのに、有機合成ではフロー法ではなくバッチ法なのです。どうして有機合成では環境にやさしいフロー法ができないのか。石油化学と有機合成では、ターゲットとする化合物が異なります。有機合成ではより複雑な構造の化合物を扱いますが、これらには石油化学のフロー法は適用できない。有機合成には有機合成のためのフロー法が必要です。ところがこれまで、これはほとんど研究されてこなかった。今、有機合成のためのフロー法の研究が非常に重要になっており、私たちも一生懸命研究しています。現在は多くの場合、有機溶媒を使用していますが、将来は水を溶媒とするフロー法へと発展させたいと研究を進めています。

有機合成のフロー法はどうやってやるのでしょうか。

- 小林先生

-

フロー法にはいくつかの反応形式がありますが、私たちはType 4と呼ばれる不均一系触媒を用いるフロー反応に注目しています。このフロー法では、不均一系触媒をカラムなどに充填して、そこに反応させたい基質を流します。反応がうまく進行すれば、カラムの出口から生成物が得られ、同時に触媒と生成物は分離されます。すごく効率の良い反応ですが、ここでは優れた不均一系触媒が必要になります。

不均一系触媒の研究が繋がった

- 小林先生

-

固体触媒の研究を続けていた中で、先ほどお話しした不均一系触媒としての固体をフラスコの中に入れておき、原料と混ぜて撹拌すれば、生成物ができる。それをろ過して生成物を取り出せば、再びその固体触媒は使えることがわかっていました。このやり方を少し変えて、固体触媒をカラムに充填してここに原料を流して通過させる。これがフロー法ですが、合成は連続的に行われるので流すだけですごい量が取れる。今までのバッチ法なら50 mgや100 mgしか取れないものが、原料を流して固体触媒を通過させるだけで50 gや100 gも取れてしまう。一千倍です。固体触媒はそのまま使えるので、同じ方法でどんどん生成物は取れてしまう。圧倒的なパワーで、これに魅了されフロー法の研究を始めるきっかけになりました。

マイクロリアクターの研究で得られた経験が役に立った

- 小林先生

-

先ほど、フロー法自体は新しくなく、すでに石油化学の分野では普通に行われているという話をしましたが、以前、私が薬学部にいた時に、マイクロリアクターというすごく小さな反応器で有機合成をやる機会がありました。ここでは、反応器はすごく小さいのでバッチ法ではできず、フロー法だったのです。有機化学では100年以上にわたりフラスコを用いたバッチ法で合成を行うのが当たり前でしたが、マイクロリアクターを使ってフローで有機合成をやってみるといろいろといいところがある。これまでのバッチ法ではできないこともできたりして、論文を科学雑誌『Science』に発表することもできました。また、経産省から研究予算をいただいたりもして、フラスコや分液ロートが普通にある有機合成の研究室の風景がもしかしたら大きく変わるかもしれないと思ったりもしました。

実際、研究室では10人以上の学生や研究員とともにフロー法での有機合成を試みたのですが、思ったようにはなかなか上手くいかない。マイクロリアクターでは流路幅が100μmほどの狭い空間なのですが、反応を行おうと基質を流すとすぐに詰まってしまう。有機合成の反応というのは、普段は溶けているように見えても沈殿が出てくることはよくあることですが、フラスコなどでは実際はかき混ぜながら行っているので沈殿が出てもすぐに溶けていくから大きな問題にはなりません。ところが、細い100〜200μmほどの流路では当然撹拌などしていませんので、一回沈殿が出てしまえばすぐに固まってしまう。マイクロリアクターの反応は結構セットアップが大変で、研究室の学生や研究員が2〜3日かけて準備し、よし、いよいよデータを取ろうと朝にスイッチを入れた瞬間固まってしまう。そうすると、全てアウトです。2〜3日かけた準備もおじゃんになってしまうので、モチベーションも落ちてしまう。そうしたことが頻発しました。

それから沈殿の他に、マイクロリアクターにはもう一つ大きな問題があることもわかりました。マイクロリアクターでは、リアクターのサイズや流量で時間当たりの生成物量が決まってくる。条件にもよりますが、リアクター1つに付き1日に1mgくらいしか取れない事もある。であるなら、量を増やすには、例えばリアクターを100個並べれば100mg 、千個並べれば1gになるというように、理屈の上ではいくつも並べればいいのです。一方で、バッチ法によるフラスコではスケールを大きくすると同じことが起きないことがしばしばある。30ミリリットルからいきなり30リットルにすれば撹拌効率が同じにいかなかったり、熱が伝わらなかったりとさらなる検討が必要になる。しかしマイクロリアクターは、成功すれば同じものを並べるだけだから同じことが起きて大量合成ができるはずです。しかし1セット10万円とすれば、それを千個、1万個と設備化するには膨大な資金が必要で経済的にはペイしない。

詰まりの問題が解決できない、大量生産ができないとなれば、有機合成の研究室の風景を変えるのは果たせぬ夢ということで、一旦は撤退したのです。

当初のフロー法の問題はどのような方法で解決していったのでしょうか。そしてEYELAが果たした役割を教えてください。

- 小林先生

-

まず改良したのは、流路を100μmほどの狭いループではなく、1センチほどの太いカラムに替え、その中に不均一系触媒を充填しました。このカラムに原料を流して反応させるのですが、当初は流すだけでは触媒と原料の接触時間が短すぎて、十分反応できないのではないかと懸念されました。しかし、実際にやってみると、優れた触媒を用いれば十分反応できることがわかりました。

そこで次に考えたのは、フロー反応どうしを連結できないかということです。実際の医薬品では、入手容易な原料から出発して、数ステップから数十ステップかけて合成が行われています。基本的にバッチ法で行われ、1ステップごとに反応を仕掛け、終了後に後処理、精製などをして次のステップに進んでいます。反応物には、目的物の他に副生成物や未反応の原料や過剰量の反応剤、触媒などが混じっているので、ここから目的物のみを取り出さないと、次のステップの反応はできません。実はこの反応の後処理、精製のステップで手間や時間がかかり、また、大量のゴミが出ます。ところが、不均一系触媒を充填したカラムを用いるフロー法では、ほぼ目的物しかできないので、この後処理、精製のステップをスキップすることができます。そこで考えたのは、フロー反応をそのまま次のフロー反応に繋げることができるのではないか、すなわちフロー反応どうしの連結ができないかということでした。

「フロー反応を連結する」というのは言葉では簡単ですが、当時は有機合成用のフロー反応自体新しいものでしたので、触媒や反応の開発に加えて、理化学装置からいろいろな工夫が必要でした。そこでここでもEYELAさんにお願いしたところ、優秀な社員の方を研究室に派遣してくださり、私の研究室の学生や研究員との共同研究体制ができました。EYELAの社員の方が東大の私の研究室に研究員として常駐してくれた約3年間で、さまざまな工夫を重ねて試行錯誤しながらフロー反応の連結の問題に取り組みました。東大の研究室の学生や研究員も固体触媒や反応の研究を進め、その集大成とも言えるのが、固体触媒カラムを4本連結したフロー合成装置を用いる抗炎症剤であるロリプラムの連続フロー合成です。この成果は2015年に科学雑誌『Nature』に掲載されました。日本経済新聞でもすぐに取り上げてくださり、「机の上で医薬品を作る」という見出しの電子版のニュースが、数時間にわたり全ニュースの中でアクセス数トップになるなど、社会的にも大きな反響を得ることができました。

小林先生とEYELAが作り上げたフロー合成装置は、具体的には今後どのような使われ方をするのでしょうか。

- 小林先生

-

フロー合成装置はコンパクトですが生産性もあります。当初に発表した装置を少し大きくしただけでキログラムスケールの合成も可能です。また、ロリプラムで示された連結フロー合成が、他の医薬品の合成にも有効であることが、その後、次々に明らかにされています。医薬品の中には年間の生産量が100kg未満であるものも多くありますので、それらの製造には基本的にEYELAさんが作り上げたフロー合成装置は有効だと思います。

また、フロー合成装置は、医薬品だけでなく、農薬や電子材料などの機能性化学品、ファインケミカルズ一般の製造にも有効です。今、日本はいわゆるバルク化学品の製造では立ち行かなくなっている。より付加価値の高いファインケミカルズを作っていかないといけない。そこではフロー合成装置が役に立ちます。また、先ほど「フロー反応を連結する」という話をしましたが、単に合成装置をつなげるだけでなく、精製や溶媒濃縮、溶媒交換の装置や分析装置とつなげるのも面白いです。そうすると、どんどん自動化できます。AIやIoTを活用すれば、全自動化も夢ではありません。

今後、有機合成化学分野での装置はバッチ法からフロー法へと替わり、さらにどのような形で有機合成化学は進化していくのでしょうか。

- 小林先生

-

有機合成化学の研究室や化学メーカーなどの製造過程が、すぐに全部フロー法に替わるとは思いませんが、この10〜20年のうちに有機合成の製造装置のかなりの部分がフロー合成装置に置き換えられていくと思います。アメリカのFDA(アメリカ食品医薬品局)も20年以内にフロー合成法に替えるように提言しています。基本的に、フロー法でできるものはフロー法で作られるように替わっていくでしょう。

フロー法は省エネで省スペース、SDGsにもかなう、時代にマッチした合成法です。それから、実はフロー法は日本でやるのに適した合成法だと私は思っています。大きなエネルギーを使わず場所も取らないし、ゴミも少なくて環境に優しい。有機合成化学は日本のお家芸の一つで、少し前までは有機合成の生産拠点が日本にはたくさんありました。それがここ10〜20年の間に、中国やインドなど海外に移ってしまいました。人件費や工場用地、エネルギーコスト、環境行政などが主原因と言われています。ただ、これらは皆、バッチ法です。もし、バッチ法をフロー法に替えることができれば、わざわざ海外に行かなくても日本で生産できるのではないか。フロー法をどんどん磨いていけば、生産コストも十分見合うのではないでしょうか。日本政府は今、付加価値の高い大事なものはなるべく国内で作るように進めており、その方針にも合います。フロー法は、〝モノづくり日本〟を取り戻す切り札になるかもしれません。

今、世の中ではカーボンニュートラル社会をいかに実現するかが重要課題になっていますが、私はここでもキープレイヤーは化学であり、特に、有機合成化学とフロー科学が鍵を握ると考えています。日本のお家芸である有機合成化学は、新たな活力を得てますます発展するでしょう。

- トップページ

- 会社情報

- EYELAのDNA

- アカデミアとEYELA

- 東京大学 総括プロジェクト機構「グリーン物質変換」総括寄付講座/小林修特任教授